今週はやや長めの内容になります。

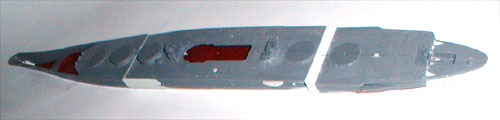

まず、現在の状態の写真です。底上げの処理は完全に終了し、いよいよ第一段階のつめの作業になります。

|

|

|

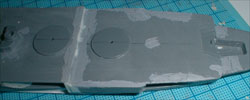

最後に接着したプラバンは、やはり大まかなカットに徹したので、波打っています。

例のブロックペーパーでラインが揃うまでペーパーがけを行います。この繰り返しで、ずいぶんと側面のディテールを潰してきてしまいましたが、そのフォローは当面後回しとし、形を整えることを優先します。 |

プラバンとの接合部分を中心にプラパテを塗り、下地の処理を手がけます。

こういう時、私の場合は昔から「マイナスドライバー」を使っています。小さめのものがわりあい使いやすいようです。前にも書きましたが、「溶きパテ」にはせずにそのまま塗ってしまいます。

|

|

|

上甲板部分の気になる個所にも同様の処理をしておきます。

とにかく何度でも根気よくやることが大事なようです。スクラッチ作品は (キットでもそうですが) 表面処理をおざなりにすると、如何に苦心して作っても、最終的な見た目が冴えないものになってしまいます。

|

24時間程度放置したあと、水ペーパーかけの処理をしておきます。まだここでは最終的な表面処理ではないので、600番と400番にとどめます。

この水ペーパーも、確か20年ぐらい前までは、かなり大きな専門店へ行かなければ手にはいらなかったのですが、今は簡単に入手できます。

|

|

|

前回紹介した。マテリアルのパーツを側面に接着します。

作品中では、確実に描かれているものの、詳細なディテールが不明なもののひとつ。たぶんダクトの類なのだとは思いますが…。

|

艦首部分。バルバスバウ (球状艦首) に至るラインは、作品中では (漫画的表現のため) かなり急なカーブで表現されています。左が削る前、右が削りこんだあとの状態です。この部分の削りの処理も、これで確定ということではありません。

|

|

|

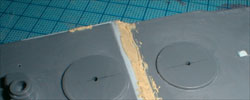

埋め込んだマテリアルの周囲を中心に、大きく段差がついている接続部分にエポパテを盛っていきます。

当然後で削り込みますから、かなり多めに盛っておきます。

このまままた半日ほど放置します。 |

| 12時間経過したあたりで、おおまかに削り込みます。 いままではたいがい24時間以上経過してしまうことが多く、完全硬化していて非常に削りにくく、苦心していましたが、12時間程度ならほどよい程度の硬化状態なので、作業は軽減します。 |

|

|

さらに半日後、もう少し削り込み、ブロックペーパーで整えてもます。

だいだいこれで接合部のラインは繋がったようです。

パテの粉がすぐにくぼみのディテールなどに詰まってしまいますが、こういう処理の途中で、何回か水で洗っています。 |

そして再び、キットとエポパテの境目部分などを中心に、プラパテを塗っておきます。

これでまた、24時間程度乾燥させます。 |

|

|

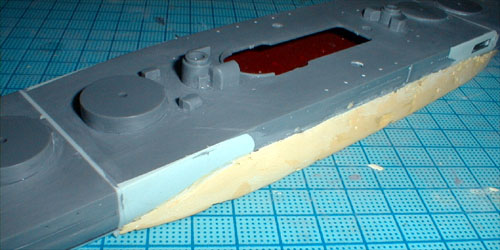

写真がやや暗めですが……。

艦尾から艦首方向の俯瞰です。艦首部分と中央部、さらに艦尾部分のラインがなんとか揃いました。

ここで、しばし悩みました……作品中では「線」で描かれていてそれほど目立ちませんが、構造上、下の部分にバルジの上部が出っ張っているはずなのです。

1945年当時の「まほろば」ならばそれは必要なく、このまま表面の仕上げに入ってもいいのですが……。 |

しかし、すでに艦尾の形状をバージョンアップしたものにしてある以上は、避けられないように思えます。

決心して、バルジの増設に挑むことにします。一部のガイドとして、0.2ミリのプラバンを三角状に切り、側面に接着。スロープがついている先端部は、これをガイドとして肉付けしていきます。 |

|

|

前回の反省も踏まえ、ここではポリパテを使うことにしました。

硬化剤を混ぜて攪拌しているところです。

しかし、とてつもない臭いがします。頭がくらくらしてきました。

|

とりあえず一回目の盛り付けにかかります。

実は、私はポリパテを扱うのはこれが初めての経験です。今まではなにもかもプラバンブロックからの削り出しと、エポパテしか使ってこなかったので、少々とまどいながらの作業になりました。これほど粘りっ気があるものとは思ってもいませんでした。 |

|

|

第4・第5主砲の間の段差部分は、鋭角ではなく、スロープがついているようです。

その部分にもポリパテを盛りつけ、後で削り込み処理しようと考えました。……それにしても粘っこい、臭い。

|

一時間ほどでかなり硬化してきたので (さすがに早い…) スロープがかかる部分を彫刻刀の丸刀で削ってみます。

もちろん、これ一発で仕上げようとは考えているわけではありません。

話で聞いていた通り、非常に削りやすい素材です。 |

|

|

何度盛りつけても、いっこうに形が見えてこない…困った状態になりました。下にプラバンを敷き、形状にはかまわずに、とにかく、めったやたらと盛りつけてしまうことにしました。

粘土のように、伸びが足りないのも困りますが、柔らかすぎてもやはり扱いづらいものです。 |

| 硬化してきたところで、彫刻刀で削ります。ここでも、大まかに形が出せればいい、ぐらいの気持ちで処理しています。この後何度も盛り付けの必要があることはもう解っているので、細かいことは気にせずに削っていきます。サクサクと心地よく削れるのが救いですね。硬化するとキツい臭いもなくなります。 |

|

|

今回はここまでです。

彫刻刀で大まかに削り、400番でペーパーがけした状態。

今回、初めてポリパテに手を出してみて、若干面食らったところもありましたが、「とにかくやってみる」の一念でなんとかしのぎました。初めてでは上手くいかないのは当たり前で、この次はもう少しなんとかなるはずです。経験とか技術っていうのはそういうもののはずで、とにかく手を出さないことには何も始まりません。

この状態……まだ左右のボリュームも違えば、あばただらけで何度も穴埋めや調整が必要なのですが、ここまできた時点で、「これでなんとかいけるだろう」という印象を持ちました。

そう思えるのは (たいしたレベルではないにせよ) 今までプラバンの削り出しやポリパテからの削り出しをやってきた経験や技術の蓄積があるからこそで、これまで数えきれないほど作っては壊してしまったキットやスクラッチ、あるいは改造途中で10年も15年も放置してきたものたちが「まるっきりのムダではなく、別の形でこうして生きている」ことの証なのだと思えます。

よく単純に「上手い」「下手」と言ってしまいがちですが、100個作ってきた人が10個しか作ったことのない人よりは「上手い」のは当たり前で、逆に、10個しか作っていなくて、100個作る気もないのに「上手くないたい」と考えるのは「虫が良すぎる」ように思えます。

今回はなんだか説教臭い締めになってしまいました。すみません。

さて、次回(第8話)は9.16(土)の予定です。

「まほろば」完成まであと59日(推定)

|